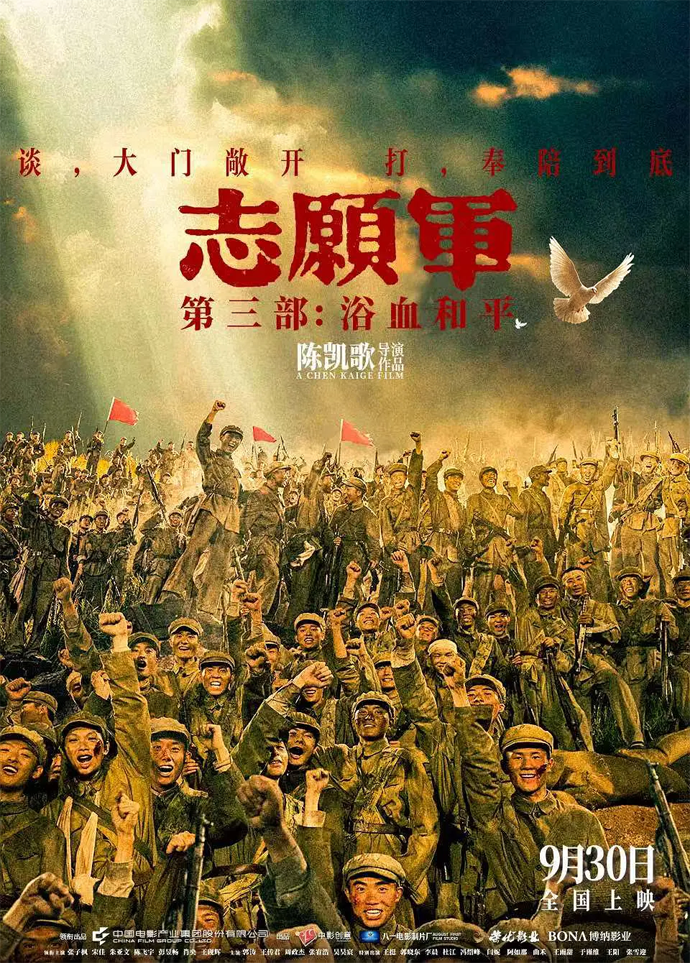

国庆档上映的影片《志愿军:浴血和平》,聚焦抗美援朝战争第五次战役后直至签署停战协议期间“边打边谈”的作战历程配资宝,细腻勾勒出那段波澜壮阔的历史画卷,将英雄们的英勇事迹与精神力量生动再现,让观众在跨越时空的回望中,深刻感受到英雄的坚韧与伟大。

银幕铸史映丹心

文|常存书

当银幕上的硝烟漫过鸭绿江,当谈判桌前的交锋牵动家国命运,《志愿军:浴血和平》以一部史诗之作,将抗美援朝战争中“边打边谈”的关键历史阶段鲜活复刻。影片凭借精妙叙事结构,如精密齿轮般咬合历史厚重与英雄群像,在光影流转间,让跨越时空的精神力量直抵人心。

影片采用“战场+谈判桌”的双线叙事结构,两条线索如同并行的江河,时而奔涌激荡,时而暗流涌动,最终汇聚成展现战争全貌的壮阔画卷。一条线索聚焦前线战场,上甘岭坑道的坚守、金城战役的冲锋,每一个场景都充满了视觉冲击力与情感张力。镜头下,“范弗里特弹药量”的炮火将阵地炸成焦土,战士们蜷缩在仅容身的坑道里,冻土豆啃得咯吱作响,却始终紧握着钢枪;冲锋时,他们顶着枪林弹雨向前,鲜血染红了积雪,倒下的身影仍保持着前进的姿态。通过战场的残酷与战士的坚韧形成强烈对比,让观众直观感受到“钢少气多”的志愿军如何用意志战胜装备优良的敌人,为后续谈判桌的交锋埋下情感与逻辑伏笔。

另一条线索则聚焦板门店谈判现场配资宝,这里没有硝烟,却处处是没有硝烟的战场。美方代表带着霸权思维,抛出堆积如山的错误文件,以“海空优势补偿”等无理要求试图施压;我方代表则以沉稳的气场、精准的逻辑、坚定的立场从容应对,每一次据理力争都如同在外交战场上发起冲锋。谈判室内的灯光柔和却压抑,双方代表的眼神交锋、措辞博弈,都被镜头细腻捕捉——我方代表在记录纸上圈画关键条款的手势,美方代表因理亏而不自觉攥紧的拳头,这些细节让谈判的紧张感丝毫不逊于前线炮火,也让观众明白:谈判桌上的每一分底气,都来自前线战士的每一次胜利。

更为精妙的是,这两条线索并非简单平行,而是形成“谈判遇阻—战场突破—谈判推进”的螺旋式叙事节奏,让故事始终充满张力。当谈判陷入僵局,美方代表提出无理要求时,镜头迅速切换到战场,上甘岭坑道内战士们顽强抵抗的画面出现,两者形成鲜明的对比和强烈的视觉对冲。观众可以清晰地感受到,战场上的每一次拼搏和胜利,都直接转化为谈判桌上的底气;而谈判桌上的每一次坚持,又激励着前线战士们更加奋勇向前。这种叙事节奏的把控,让观众的情绪始终处于高度紧张和激动之中,也让整个故事充满了张力和悬念。这种叙事节奏的把控,让观众清晰感知到“打”与“谈”的深层关联——战场是谈判的后盾,谈判是战场的延伸,二者相互支撑、相互成就,共同推动着和平的到来。

在双线叙事的框架下,影片还巧妙融入了鲜活的人物群像,让宏大的历史叙事落地于具体的个体命运,避免了“重场面轻人物”的短板。李晓前期不想接受谈判翻译的工作,敌方一再挑畔令人感到愤怒,她问林队长:“和平在哪里?这个世界真的有和平吗?”战争带走了她家人的生命,带走了她战友的生命。那些在战火中短暂的相遇,继而永久的别离,都令人绝望。李晓也在这个过程中进一步成长,这一细节让英雄形象不再是遥远的符号,而是有血有肉的“普通人”。黄继光用身体堵枪眼,双手死死抓住敌人的碉堡,在生命垂危之际用最后一丝力气喊出“别告诉俺娘”。姚庆祥在中立区面对敌人枪口仍坚守不还击的原则,用沉默诠释中国人的信义——这些人物的故事与双线叙事紧密交织,让历史的厚重中多了几分温情与共鸣。

影片的叙事细节同样值得称道,诸多象征意象的运用,让叙事更具深度与感染力。“照片”这一元素贯穿全片:战士口袋里珍藏的家人合影,记录着对家乡的思念;谈判桌上美方出示的“伪造战损照片”,暴露了霸权主义的虚伪;李家台子墙上悬挂的烈士遗照,则见证着牺牲与荣光。片尾,当代北京的万家灯火与1953年停战协定签署现场的黑白照片叠化,将历史与现实连接。这些细节让叙事更显真实,也让观众与历史的距离愈发贴近。

在视听语言的配合下,影片的叙事结构更显立体。战争场面采用手持摄影与全景镜头结合的方式,让观众感受到“身临其境”的紧张感;谈判场景则多用近景与特写,通过人物的微表情与肢体动作,传递出谈判背后的心理博弈。配乐的运用也恰到好处,激昂的旋律在冲锋时刻点燃观众情绪,舒缓的音符在温情场景中引发共鸣,与叙事节奏形成完美呼应。

《志愿军:浴血和平》以其“双线交织、螺旋推进”的叙事结构,不仅还原了抗美援朝“边打边谈”的历史真相,更让观众在光影中读懂了“为什么战旗美如画配资宝,英雄的鲜血染红了它”。这部影片以扎实的叙事功底、鲜活的人物塑造、细腻的细节刻画,让英雄精神跨越时空,直抵人心。

(作者为青岛科技大学戏剧与影视专业硕士研究生)

凡人歌与英雄诗

文|王丹宁

《志愿军:浴血和平》是陈凯歌导演“志愿军三部曲”的收官之作。影片构建了一套从凡人歌到英雄诗的美学体系,实现了人物塑造范式的又一创新突破。

本片以细腻的笔触构筑起英雄的凡人底色:黄继光始终未能寄出的家书,字里行间藏着对母亲说不出口的牵挂;李晓颤抖着双手,回身终究没有为林月明点燃的烟,氤氲着一段无言的告别;赵安南得知战友牺牲后,独自唱起那首乡谣。这些平凡甚至脆弱的瞬间,展示了战场上的普通人,为后续的精神升华铺设了情感通道。

而后在谈判桌与战场双线交织下,历经747天真实历史淬炼,“凡人歌”实现了美学的升华——黄继光的家书化作扑向碉堡时以血肉之躯挡住枪眼的决绝,最后只来得及留下一句“别告诉俺娘”;李晓因父兄在战场上牺牲,心中对敌人有恨,想奔赴前线,拒绝留在翻译队,而后接替重病的林月明在谈判桌上捍卫民族尊严,从天真少女到成熟战士的成长轨迹,实现个人创伤愈合与民族主体性确立的同构;赵安南唱起的思乡曲余韵与爆炸撒落的漫天红花交汇出战争极致的残酷,未送出的庆功红花与千万志愿军的誓言共振,完成从个人情感到集体意志的符号转换。影片中我们看到的不是与生俱来的英雄,而是在特定历史条件下,通过内心挣扎、思想转变、行动抉择逐步成长起来的普通人。

通过群像的创新建构与人物命运交织,影片实现了个体叙事与史诗格局的有机统一。例如军事专家吴本正,在战场上,其警卫员张孝恒牺牲前,提及弟弟张孝文也在朝鲜战场,为本部作品中吴本正寻张孝文,阴差阳错认识了同名的坦克维修兵张孝文、并与之并肩作战的剧情埋下伏笔。本片女性群像的塑造也值得关注:翻译员李晓的成长、战地医生闫大夫与护士张娟在炮火中的坚守、林月明带病工作的执着,这些散点分布却内在关联的人物,共同编织出一幅血肉丰满的英雄谱系。

本片对“英雄牺牲”情节的表达,展现了新主流战争片在还原历史与艺术表达之间的精妙平衡。以孙醒为例,一位从松骨峰打到铁原的老兵,没有倒在壮烈的冲锋中,而是牺牲于一声冷枪。姚庆祥在中立区严守不开火纪律,明知放下枪意味着死亡,却在打开枪套摸到枪的情况下依然选择遵守规则,是纪律与信念的无声践行。司机赵安南,在第一百零一次出车任务中,被路旁炮弹击中,生命戛然而止。这些牺牲,没有激昂的口号,没有戏剧化的渲染,只有战场上的真实。这让影片更为真实而深刻:英雄的伟大,在于他们明知代价是死亡,依然选择承担。当孙醒倒于冷枪、姚庆祥放弃还击、赵安南消失在炮火中……观众看到的是在真实战场上依然坚守信念的普通人。这种英雄叙事更具震撼力,在类型化的新主流战争片创作中,完成了一次真诚而有力的叙事突围。

《志愿军》系列让英雄的崇高从人性的土壤中自然生长。正是这些有着脆弱与牵挂、恐惧与勇敢的凡人,用他们的微光共同照亮了历史的星空。这条从“凡人歌”到“英雄诗”的美学路径,在历史与当代之间架起了情感沟通的桥梁,让英雄精神绽放光芒。

(作者为青岛科技大学戏剧与影视专业硕士研究生)

证配所提示:文章来自网络,不代表本站观点。